デジタルコンテンツ活用指導案 登別市立登別温泉小学校 藤原 将朗

『人々のくらしのうつりかわり』

〜「アイヌの人たちのくらし〜

本単元は、地域の人々の生活について、くらしが移りかわっていく様子を調べたりまとめたりしながら、先人の文化や地域の人々の生活の移りかわりを大まかにとらえることをねらいとする。

本単元の中にある「アイヌの人たちのくらし」は、「人々のくらしのうつりかわり」の学習の一番はじめの段階で、人々のくらしのうつりかわりを学習する上での土台となる。ここでは先住民族としてのアイヌの人々の生活の様子をとらえ、アイヌの人のくらしについて大まかに知る機会としたい。

今回は、特にアイヌの人たちと「さけ(カムイチェプ:神の魚)」との関わりに焦点を当て、そこからアイヌの人たちと自然の関わりを考えたり、アイヌ文化を地理的歴史的に認識していくための基礎となるようにしていきたい。

本単元では、「さけ」とアイヌの人との関わりからアイヌ文化について考えていきたいと考えている。そこで、「アイヌの人たちの生活場所が海岸の近くや川のそばであること(アイヌコタンの場所)」と「さけの上ってくる川」の関係について、視覚的支援として「3D地図」を用いる。このことで、アイヌコタンの場所とさけの上ってくる川の位置関係が分かりやすくなると考えられ、2つの関係について理解する方法として、有効ではないかと思われる。また、3Dであることから、平面からでは分からない立体的な地形の認識が容易になることも期待される。

○町の昔を見つけよう〜○学校の移りかわり

オリエンテーション〜町の昔を見つけよう〜昔の学校の様子〜わたしたちの学校の歴史を調べよう

○アイヌの人たちのくらし

①アイヌの人たちのくらし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(本時)

②登別周辺の地名のいろいろ(アイヌ語との関わり)

○町のむかし

郷土資料館を訪ねて〜温泉ができてから〜幌別村のたんじょう〜村から町へ、町から市へ

○発展する登別市

室蘭市とのつながり〜姉妹都市「白石市」〜登別市の年表を作ろう〜人々のくらしの移りかわりのまとめ

○先住民族のアイヌの人々の生活の様子や「さけ」との関わりから、アイヌの人たちのくらしについて考えることができる。

(関心・意欲・態度)・地域の生活の移りかわりについて、意欲的に学習したり、調べたことをまとめたりすることができる。

(知識・理解)・地域の様子や特色、人々の暮らしの移りかわりが分かる。

(観察・資料活用)・絵地図や資料から、人々の暮らしの様子を読み取ることができる。

(思考・判断)・地域の様子を調べ、人々の暮らしの様子や工夫、思いなどを考えることができる。

○見通しを持って調べる

○見たことや読んだことを整理してまとめる

○相手に伝えるために絵図や資料を見ながら話す

3D地図(北海道・胆振〜日高周辺) 作成 : 登別温泉小学校 黒坂 俊介

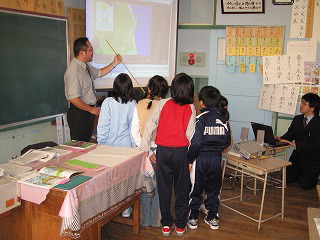

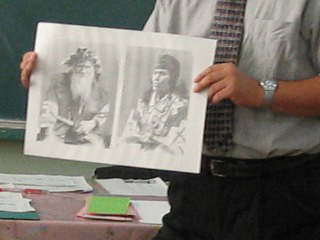

「アイヌの人たちのことを学習します。」 ○知っていることを発表する。 ※アイヌの人々の学習への喚起を図る。 ○アイヌの人たちの生活を知る。 ※おおまかにアイヌの人々のくらしを提示する。

「アイヌの人たちが住みやすかった場所は、どういう場所だったのか、考えてみましょう。」 ○考える手だてを持つ。 ※手だてが出ないときは助言する。 「さけが上る川について調べてみましょう。」 ○3D地図を見ながら、さけの上る川について知る。 ※3D地図の操作。分かりやすい提示の工夫。 ○アイヌの人たちの多く生活していた場所を知り、考えが正しかったどうか考える。 ※捉えにくい場合は、3D地図を再確認し、特徴を見つけだして見るよう助言する。 「アイヌの人たちと自然とのつながりを考えてみましょう。」 ○ここまでの学習をもとに、アイヌの人たちと自然の結びつきについて考える。 ※自然とともに暮らしていたアイヌの人々の考え方についても考えさせたい。

○学習したことをワークシートに記入する。 ※必要があれば、本時で取り上げた資料を振り返る。 「アイヌの人たちの生活について、見えてきましたね。次の時間は、アイヌの人たちの言葉(アイヌ語)から、昔の登別の様子を考えてみましょう。」

|

教科書 副読本(のぼりべつ) アイヌの人々の絵本 アイヌの昔話(絵本など) 写真 パソコン プロジェクタ スクリーン コンテンツ

さけの上る川 アイヌの人々の集落 さけの上る川+アイヌの人々の集落 自然とのかかわり |