大人の方へ

(補足解説のページ)

保護者の方々や先生方への補足解説等のページです。指導上の参考になれば幸いです。

1 さけの生態・特徴について

●サケ科の魚の特徴として挙げられるものの一つに、「あぶらびれ」と呼ばれるひれがあります。尾びれの付け根の背の方についているひれで、他のひれとは違い、筋がありません。

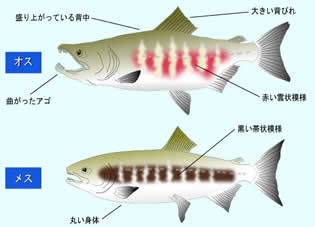

●さけは、産卵が近くなると、体の表面にパーマーク(婚姻色)と呼ばれる模様が現れます。パーマークはオスとメスとで違い、オスは雲のように形のはっきりしない模様、メスは体の前から後ろにかけて帯状に広がります。(次章 「2.さけのオスとメス」参照)

●さけが産卵する場所には、いくつかの条件があります。どこでもよいわけではありません。

1 流れがゆるやかであること…流れが急だと、表面がなめらかなさけの卵は流れに流されてしまいます。

2 川底が砂利であること…砂や泥のような場所では、卵が呼吸できずに窒息してしまいます。

3 湧水があること…卵がふ化するために適当な10℃前後の湧水により、水温が安定している必要があります。

●さけの卵が受精してからふ化するまでの日にちは、水温により影響を受けます。水温から、生まれるまでの日数を次の計算式で求めることができます。

卵の周囲の水温をふ化するまでの期間、積算したものを積算温度といいます。さけがふ化するのに必要な積算温度は480℃です。

(積算温度)=(水温)×(受精後日数)

と表すことができるので、約8℃の水温では

480=8χ

10χ=480

χ=60

で、60日前後でふ化することがわかります。

2 さけのオスとメス

●さけのオスとメスは、主に下の図のように見分けることができます。

●卵を産むときに穴を掘るのは、メスの仕事です。この時は、尾びれをシャベルのように掘るのではなく、尾びれを川底にたたきつけて砂利を吹き飛ばすようにしながら掘ります。

●オスもメスも、産卵のために川を遡上してくる頃には何もえさをとりません。オスのあごはこの時に大きく曲がり、また歯も目立ってのびてきます。産卵期の歯は、もはやえさを食べるためのものではなく、オス同士のメスをめぐる争いのための武器としてのものとなってしまいます。

※このサイトは、主に教育出版「さけが大きくなるまで」の補助教材として役立てていただけるよう制作しました。したがって、種名として表す際はカタカナ表記の「サケ」が一般的ですが、教科書の表記に準じひらがなの「さけ」に統一させていただきました。